Etant donné votre impatience que je sens jusqu'ici devant mon écran, je me lance dans un deuxième article concernant les poinçons du Musée de la Poste.

Pour continuer notre hommage au travail extraordinaire de Pierre de Lizeray, vous devez savoir que l'examen attentif des images que nous avons obtenues (de très bonne qualité) nous a permis de vérifier et de confirmer la quasi-totalité de ses analyses et de ses conclusions. Nous n'avons pas trouvé grand-chose à redire au sujet de ceux qu'il a décrits en 1955.

Cependant, l'outil informatique à notre disposition nous a permis de poser à volonté notre regard jusque dans les moindres détails de ces superbes petites gravures, de réaliser des mesures, des comparaisons précises, et de faire varier le contraste des images, tandis que lui ne disposait bien entendu que de sa loupe et de son œil averti, sous un éclairage qui a pu lui jouer des mauvais tours.

Messieurs Storch et Françon, trois décennies plus tard, ont réussi eux, à obtenir des photographies pour leurs publications, mais avec une définition en général de piètre qualité, et en noir & blanc.

C'est ainsi que nous avons pu corriger certaines erreurs qui se sont nichées dans les travaux de nos éminents prédécesseurs, sans pour autant retirer le qualificatif d'exceptionnel qu'il convient toujours de leur attribuer.

" Errare humanum est, perseverare diabolicum ! "

Nous ne pouvions donc pas les laisser perdurer, et c'est avec un grand plaisir que nous vous les révélons ici, pour la première fois.

*****

Commençons par la série des Semeuses maigres, pour laquelle le Musée conserve 5 poinçons avec 5 valeurs faciales différentes, alors que comme vous le savez, seuls les timbres à 10 et 35 centimes furent émis en 1906. Les voici :

On remarque que celui du 15 c. est d’un aspect totalement différent des autres : la couleur du cuivre au niveau des creux est restée bien plus claire, plus brillante, sur l’ensemble de la gravure. Les creux des 4 autres sont comme encrassés ou noircis. Par ailleurs, son socle est moins haut que celui des 4 autres.

Nous sommes bien d’accord avec Messieurs Storch et Françon : il s’agit en fait du poinçon original sans valeur faciale, que Mouchon a transformé en poinçon du 15 c. après en avoir fait des copies. Et sur ces copies il gravera les 4 autres valeurs. Il n'y a pas de petites économies !

L’aspect des timbres à 10 et 35 c. émis dans un premier temps déplut tant au ministre que Mouchon devra retoucher leurs deux poinçons (pour donner les timbres au type II), et uniquement ces deux-là, contrairement à ce que Monsieur de Lizeray avait écrit.

C'est pourtant logique ! Le graveur n'allait pas retoucher des poinçons qui n'allaient finalement pas être utilisés. Les copies étant comme toujours un peu moins bonnes que l'original, nous avons pu voir sur nos photos que le poinçon à 15 c. n'aurait de toute façon pas eu besoin de la retouche.

Les deux autres poinçons à 20 et 25 c. sont quant à eux restés dans leur état d’origine, non retouché, "au type I" ce que l’on peut assez nettement voir sur la comparaison qui suit (cliquez sur l'image) :

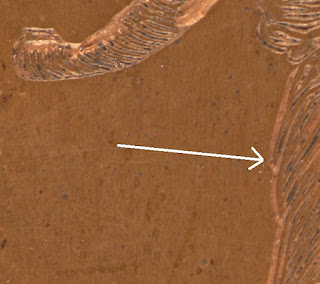

Les lignes de lumière situées sous le sac, au niveau de la plante du pied et du talon arrière :

- sont nettes, et profondément creusées (signe + blanc) sur le 15 c. tel qu'il a été gravé "d'origine", ou bien à la suite de la fameuse retouche effectuée sur les 10 et 35 c. = type II

- alors qu’elles sont à peine ébauchées pour les 20 et 25 c. (signe - blanc) = type I

*****

Concernant la série des Semeuses camées, il existe 4 poinçons sans valeur faciale. Les trois premiers vous seront montrés ultérieurement, ne vous inquiétez pas. Mais nous les connaissons déjà tous en raison du remarquable ouvrage consacré à cette série par J. Storch et R. Françon, dans lequel ils sont reproduits.

Voici le 4ème et dernier (cela a son importance) qui nous intéresse aujourd'hui :

|

© Musée de la Poste - Paris |

1) Les auteurs pensaient qu'il était à l’origine des rares mandats internationaux de 1908, ce qui lui a valu de figurer dans leur 1er tome paru en 1981 (photo n° 45). Mais la comparaison avec les autres poinçons du musée est sans pitié : il s’agit d’une autre erreur. Mr de Lizeray ne l'avait quant à lui pas décrit à son époque.

Il ne peut en aucun cas descendre du poinçon gravé par Lhomme (le fameux L2 de 1907) dont il diffère en plusieurs points.

Il provient en réalité d’un autre poinçon bien plus tardif, gravé par Guillemain (G26 de 1926), et n’a donc en aucun cas pu servir à l’impression desdits mandats. En voici la preuve :

Reste à savoir quelle fut la descendance de ce poinçon sans valeur. Nous en reparlerons à propos des 35 c.

1) Ces mêmes auteurs avaient incorporé de nombreuses photographies de poinçons dans leur ouvrage, dont celles de plusieurs valeurs non abordées par Pierre de Lizeray. Mais pas toutes, bien entendu, puisque leur étude se limitait à la série des Semeuses camées de 1907.

Pour la valeur faciale de 30 c. le musée conserve 3 poinçons. Ainsi que nous le verrons plus tard, deux correspondent au type II, et seront à l’origine de timbres bien plus tardifs que ceux de la série de 1907 :

|

| (Nous les étudierons en temps voulu) © Musée de la Poste - Paris |

Le troisième (Photo n° 273), a été identifié comme au type IV, celui réservé aux entiers postaux de cette période. Le voici :

|

© Musée de la Poste - Paris |

Or, il s’agit du type III, celui des carnets de 1938 ! Aucun doute n’est possible.

Il n'avait absolument pas sa place au sein de la série de 1907 !

L’observation des images obtenues nous a permis de rectifier cette erreur :

1) Pour la valeur faciale de 20 c. le musée conserve 3 poinçons au sujet desquels Pierre de Lizeray ne se prononce pas trop. Les types des différents timbres de cette valeur étaient alors en cours d’identification. Pour nous, le souci est qu’il termine son ouvrage par un point d’interrogation, en citant son ami le Docteur Joany. Peut-être n’étaient-ils pas parvenus à s’entendre sur ce point précis de l’attribution d’un type à chacun des deux poinçons qu’il décrit au type I.

Le troisième, celui décrit comme au type II, a ensuite été rebaptisé à juste titre type

V, et aucun doute n’est possible à son sujet, la forme du 2 étant

caractéristique.

Du fait que ce type V (qu'ils avaient certainement reconnu) n'appartienne pas à la série qu'ils étudiaient, Storch et Françon ont eu le tort de ne pas s'y intéresser. Ce n'est qu'en observant et en comparant les 3 entre eux que nous avons pu y voir plus clair.

Afin d’éviter toute confusion, il convient d’oublier définitivement la désignation « type I / type II » que les plus anciens employaient pour ces 20 centimes, devenue obsolète depuis la distinction des multiples présentations et types du timbre correspondant.

Storch et Françon se sont un peu plus avancés en les décrivant comme probables types I et III (photos 163 et 164 page 186 de leur ouvrage sur les Semeuses de 1907). C'est bien qu'ils avaient des doutes eux aussi à leur sujet. La seule certitude à ce stade est qu'ils ne sont pas au type V.

Nous nous sommes donc lancés, avec un correspondant et ami (Arnaud = Semeuse22), dans la difficile analyse de ces deux-là, et ils nous ont donné bien du mal. La distinction étant déjà souvent bien difficile sur des timbres...

Grâce aux images à notre disposition, nous avons pu observer de nombreuses similitudes entre ces deux poinçons, dont plusieurs des particularités décrites par le Colonel Lebland (encore un grand chercheur, immense philatéliste).

La plus déterminante étant la n°18 = l’aspect des filets du cadre au coin inférieur sous « POSTES ».

Or, l'aspect que nous observons à ce niveau est exactement le même pour les 3 poinçons, ce qui prouve leur appartenance à la même famille, dénommée H3.

Les timbres au type I,

bien plus précoces, appartenant eux à la famille G1, aucun

des trois poinçons ne peut leur correspondre.

Ayant éliminé la possibilité des types V et I, il nous reste à trancher entre les 4 autres !

Dans un premier temps, il a suffi de les mesurer, et ceci nous a permis de rejeter immédiatement l'hypothèse du type VI des carnets de 1937, dont le format est spectaculairement plus grand. Ces deux-là étant de dimension normale. Ensuite, nous nous sommes longtemps usé les yeux sur nos écrans pour essayer de trancher.

Il existe entre les deux des dizaines de similitudes indiscutables, à peine visibles parfois, ce qui nous permet d'affirmer - soit qu'ils ont la même ascendance directe (fort probablement le même poinçon sans valeur) - soit que l'un a été copié sur l'autre (ce qui ne peut être exclu).

- Le premier des deux (à gauche sur la photo ci-dessus) est facilement identifiable grâce à la présence très nette d'une autre particularité, dite n°1 = le petit trait dans la retombée de la ceinture. Cela permet d’éliminer à coup sûr le type IV (ainsi que le type VI : une confirmation).

La forte ligne blanche à l’arrière de la Semeuse

permet d’éliminer le type II des entiers (particularité n° 32). Il s’agit donc forcément du type III. Pas de doute pour celui-ci.

- Sur le second en revanche, la particularité n°1 est hélas bien moins visible, et il pourrait s’agir en son absence, du type IV des roulettes. Nous ne pourrons le savoir qu'en allant un jour y jeter un œil "de visu" au Musée, puisque ceci n'est pas assez net sur notre image.

Mais, si la particularité existe sur ce poinçon également, nous serions obligés de conclure qu'il est lui aussi au type III. Et c'est ce que nous croyons. Jusqu'à preuve du contraire. Arnaud un peu moins que moi, c'est vrai.

Il faut dire que je voue une admiration sans borne à Monsieur de Lizeray, et que c'est lui et lui seul, qui a toujours affirmé qu'il y avait eu un changement de galvano (et donc très certainement de type) au début de l'impression des feuilles rotatives du 20 c. brun YT 139, dont les timbres sont précisément les premiers au type III.

Il était arrivé à cette conclusion en étudiant leurs coins datés (autre sujet que j'adore) dont les marges portent des parallélogrammes. Or, ceux-ci sont nettement différents dans leur forme et leur position, entre le premier cylindre utilisé, et les suivants. C'est un fait indiscutable.

Mais il a eu le plus grand mal (et nous pareillement) a identifier des différences suffisamment nettes au niveau des timbres eux-mêmes. Il en a décrit quelques-unes, minuscules, mais la moindre petite variation dans l'impression les rend caduques. Du coup, les philatélistes n'y ont jamais trop cru à cette histoire de deux types III très voisins. Mais il me semble fort probable qu'il ait eu une fois de plus raison, et que les poinçons du musée puissent à présent le confirmer.

Si l'on observe le haut de la signature MOUCHON, elle effleure le cadre sur ce second poinçon, et le rejoint même au niveau des O, contrairement à ce que l'on peut voir sur le premier.

Il semble donc s’agir d’un autre poinçon

au type III, ainsi

que l’avait deviné et écrit Pierre de Lizeray : celui ayant fourni le galvano des

cylindres C+D et suivants pour le 20 c. brun. Alors que le précédent correspond

aux critères des tout premiers cylindres A+B.

(ces dernières affirmations n'engagent que moi, et restent dans l'attente d'une confirmation)

*****

1) Les choses auraient pu être plus simples pour la valeur faciale de 35 c. puisque le musée ne possède que deux poinçons, et que le timbre correspondant n’est connu qu’avec deux types, faciles à identifier.

|

| Types I et II vous croyez ? © Musée de la Poste - Paris |

En se fiant au critère principal permettant de différencier les timbres (le premier S de POSTES) Storch et Françon les identifient comme types I et II (photos 309, 310 et 311 page 353 de leur ouvrage).

Ils précisent que celui au type I provient du poinçon de Lhomme (L2 de 1907) mais ils se sont un peu trop hâtés pour l'affirmer, et c’est une nouvelle erreur !

Il a en réalité pour origine celui de Guillemain (G26 de 1926). Merci à Arnaud pour son coup d'œil !

Origine qu'il partage avec le poinçon

sans valeur dont nous avons parlé plus haut, et qui lui a d’ailleurs probablement

donné naissance. Ce sont toujours les mêmes lettres des légendes qui permettent

de l’affirmer :

Ce poinçon qui ne peut en aucun cas être à l’origine des timbres au type I, n’a curieusement pas eu de descendance, d’où l'appellation de « non émis » que nous lui attribuons. Qui sait si l'administration n'avait pas envisagé un temps des roulettes ou des entiers avec cette valeur, puis renoncé ?

L’autre poinçon qui descend quant à lui de L2, est effectivement à l’origine des timbres au type II qui datent de 1926.

Etonnant, non ?

C'est même incroyable, mais vrai !

*****

Reconnaissez que ces quelques images préliminaires sont alléchantes.

Celles qui vont suivre ne remplaceront certes pas

l’émotion que l’on doit ressentir en tenant ces petites merveilles sous une loupe, mais elles vont rester à notre disposition, et à tout

jamais exploitables. Nous pourrons en profiter à loisir sur nos écrans d'ordinateur. Même s’il est difficile techniquement de

restituer sur une photo et de façon convenable les reliefs en creux qui font le

dessin de notre Semeuse, on reste admiratif devant le travail d'orfèvre réalisé à

l’époque.

Un simple coup d’œil à cette image vous présentant l’ensemble permet déjà de distinguer les différents matériaux qui les composent :

- - En haut et à gauche, le buis imprégné

d’encre semble presque noir

- - En haut et au milieu, celui qui se

démarque franchement est le seul en acier

- - 46 sont en cuivre, avec différents

tons de brun mordoré, plus ou moins brillant

- - 3 sont plus clairs et nettement plus

jaunes, ils sont en laiton

- - Et le dernier bicolore, est en cuivre fixé

sur un support en laiton

A SUIVRE...